- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

Description

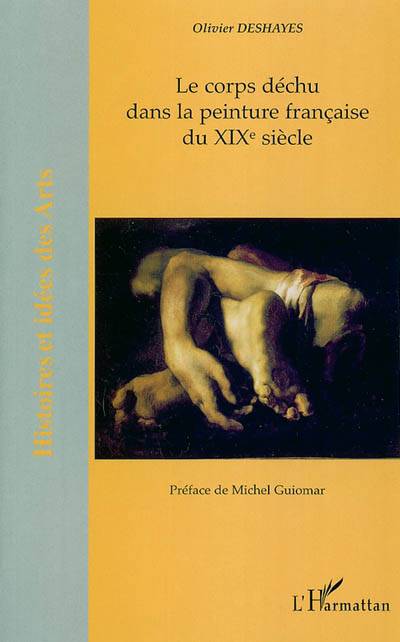

Vouée à l'impossible, la peinture française ne pouvait

qu'abandonner les voies de l'idéalisation et s'affirmer,

durant le XIXe siècle, comme la consécration d'un formidable

fiasco, in fine. L'analyse du paradoxe promet d'être

féconde. Faut-il y voir plus généralement, comme je le

pense, une défaite à la source de la création ? Le défi relevé

dans ce livre est double. Sa visée est assurément celle d'une

faillite de l'entreprise créatrice, qui garantit son activité et

la reconduit sans cesse, prise dans le vertige d'une salutaire

répétition. Mais il s'exerce également par le biais de la

fragmentation du corps et de la peinture. Delacroix, Géricault,

Ingres par exemple feront valoir, chacun à sa façon,

de singuliers procédés de morcellement, propres à transformer

les destins du corps qu'ils n'auront de cesse de corrompre,

de bafouer et d'humilier. Telle fut l'expérience tragique

de l'humain.

C'est dire si la peinture française au XIXe siècle élabore

à son insu une esthétique subversive, préfigurant sans

conteste l'un des versants majeurs de notre modernité.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 270

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782747563420

- Date de parution :

- 15-04-04

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 140 mm x 220 mm

- Poids :

- 305 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.