- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

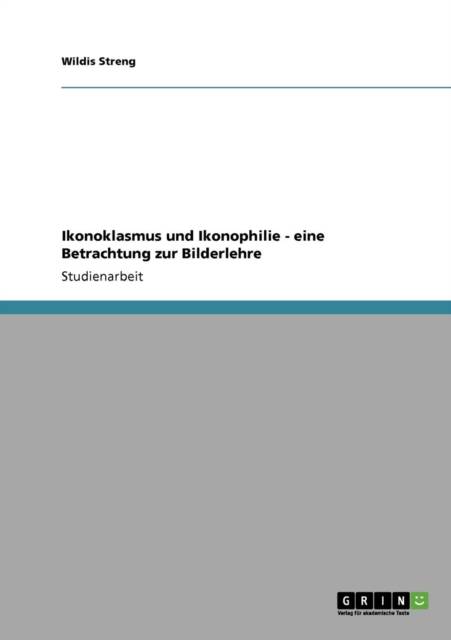

Ikonoklasmus und Ikonophilie - eine Betrachtung zur Bilderlehre

Wildis Streng

Livre broché | Allemand

26,45 €

+ 52 points

Description

Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Didaktik - Deutsch - Sonstiges, Note: 1,3, Universität Karlsruhe (TH), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Frage nach der Erlaubtheit der Bilder spaltete seit jeher die Christenheit. Seinen ersten Höhepunkt erlebte dieser Diskurs im 8. Jahrhundert in Byzanz, seit damals zieht sich die Diskussion darum, ob Bilder verehrungs - oder verabscheuungswürdig seien, und mit ihr der Ikonoklasmus, durch die gesamte Kirchengeschichte und wirkt bis in die Neuzeit fort, wobei die Auswirkungen der eigentlich vornehmlich theologischen Debatte häufig auch in der Gesellschaft spürbar waren und sind, in Form von tätlichen Übergriffen der Ikonoklasten, die sich stellenweise zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen ausweiten. Im nachfolgenden soll versucht werden, einen kurzen geschichtlichen Überblick über die Geschehnisse vom konstantinischen - bis zum Reformationszeitalter zu geben, vornehmlich möchte ich mich jedoch mit der Diskussion um die Erlaubtheit der Bilder auseinandersetzen, der sogenannten Bilderlehre. Es existieren in diesem Falle zwei Parteien, auf der einen Seite die Ikonodulen, die eine Verehrung des Bildes zu rechtfertigen suchen, und auf der anderen Seite die Ikonomachoi (auch "Ikonoklasten" genannt, wenn sie Bilder aktiv zerstören), die eine solche Verehrung kategorisch ablehnen (man könnte eine dritte, recht neutrale Partei nennen, der beispielsweise Martin Luther angehört, dazu jedoch später mehr). Der Disput erstreckt sich über verschiedene Bereiche, einige sollen hier genannt werden. Nach einem geschichtlichen Überblick über Ikonoklasmus und Ikonophilie und einer allgemein gehaltenen Einführung möchte ich mich zunächst mit der Diskussion aus christologischer Sicht auseinandersetzen, in diesem Zusammenhang auch mit der Lehre Platons, weiterhin möchte ich mich mit dem Argument des Götzendienstes befassen und schließlich finanzielle sowie politische Erwägungen der Ikonoklasten nennen. Ein Exkurs zum Problem des Verehrungsbe

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 80

- Langue:

- Allemand

Caractéristiques

- EAN:

- 9783640178926

- Date de parution :

- 04-10-08

- Format:

- Livre broché

- Format numérique:

- Trade paperback (VS)

- Dimensions :

- 148 mm x 210 mm

- Poids :

- 113 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.