- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

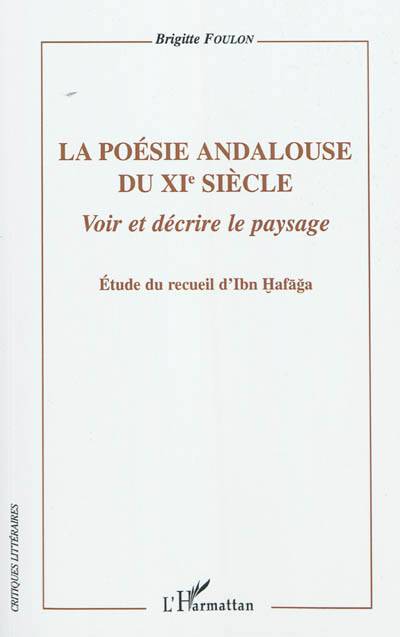

La poésie andalouse du XIe siècle

voir et décrire le paysage

Brigitte FoulonDescription

La poésie andalouse du XIe siècle

Voir et décrire le paysage

Cet ouvrage se propose d'explorer les représentations paysagères de la poésie arabe médiévale, à travers l'étude de l'oeuvre poétique d'Ibn Haf(...)(...)a, qui vécut dans la partie orientale d'al-Andalus entre les XIe et XIIe siècles et reçut le surnom de « jardinier » (al-(...)ann(...)n), tant ses descriptions de jardins et d'espaces naturels enchantaient ses contemporains. Les Arabes n'ayant pas développé un art pictural, c'est dans la poésie, le « dépôt de leurs connaissances et de leur histoire », selon l'expression d'Ibn Hald(...)n, qu'il faut chercher les traces de leur émotion paysagère. Les traquer dans les oeuvres des poètes andalous, témoins d'un art de vivre urbanisé et raffiné à l'extrême, c'est observer le stade le plus abouti de l'expression de ce sentiment esthétique arabe face à la Nature à l'époque médiévale. Un paysage plurisensoriel : visuel, sonore et olfactif, émerge de ce corpus, paysage dans lequel se combine, à des degrés divers, l'action des Quatre Éléments. En réalité, l'imaginaire qui affleure dans ces textes projette dans l'espace le rapport du poète à la temporalité, son angoisse devant l'inéluctabilité de l'entropie, et son espoir fou de nier cette dernière. Et s'il est une aspectualisation dominante dans l'ensemble de ce corpus, c'est bien celle de l'inchoativité, érigée en valeur quasi absolue. C'est pourquoi le Printemps, saison de l'éternelle jeunesse, a la prédilection des descripteurs, tout comme les moments-seuils, et que les eaux célestes sont « chargées » de lustrer la nature, en lui conférant une virginité toujours renouvelée. Au final, ces représentations nous donnent accès aux variantes infinies d'un modèle contraignant, articulé le plus souvent sur une topique épidictique, « déformation cohérente du monde », selon l'expression de Maurice Merleau-Ponty.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 446

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782296544505

- Date de parution :

- 12-03-11

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 160 mm x 240 mm

- Poids :

- 695 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.