- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

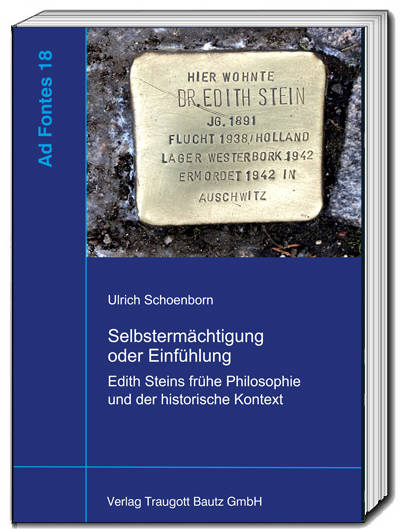

Selbstermächtigung oder Einfühlung

Edith Steins frühe Philosophie und der historische Kontext

Ulrich Schoenborn

54,45 €

+ 108 points

Description

Die vorliegende Arbeit untersucht Edith Steins frühe Philosophie im Horizont der deutschen Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Referenzpunkt im ersten Teil ist die für die Neuzeit zentrale Frage des Individuums nach sich selbst. An exemplarischen Texten (u. a. Herder, Fichte) bzw. modellhaften Denkweisen /u. a. Jugendbewegung, Neue Sachlichkeit, Kälte- Habitus) werden Wege der Selbst-Konstitution entfaltet. Es wird eine Zwangsläufigkeit erkennbar, mit der das Individuum in das Zentrum der lebensweltlichen Wirklichkeit rückt. Das Ich hat nicht nur ein Verhältnis zu sich selbst; es setzt sich selbst und verwirklicht sich selbst. Am Ende stehen "Selbstermächtigung" und verabsolutierende Ansprüche.Der zweite Teil konzentriert sich zunächst auf Steins Dissertation Zum Problem der Einfühlung (1916). Stein will die ursprüngliche Korrelativität von Welt und Bewusstsein ergründen. Da zur Welt nicht nur das fragende und reflektierende "Ich" gehört, sondern unabdingbar auch fremdes Bewusstsein, richtet sich Steins Interesse auf die philosophischen Voraussetzungen für die Bedingung der Möglichkeit von Fremdwahrnehmung. Zugleich möchte sie herausfinden, wie das Individuum sich seiner selbst bewusst wird bzw. sich konstituiert. Mit der Einsicht, dass der "Andere" immer zum Gegebensein der Welt gehört, fängt das Fragen aber erst an: Wie steht es mit der Ursprünglichkeit der eigenen Erfahrung, wenn es noch andere Ursprünglichkeiten gibt? Gibt es trotz der Pluralität der Subjektivitäten eine Verschränkung gleicher Strukturen und unter welchen Bedingungen? Kann man bei vielen Subjekten eine Vernunft und eine Wahrheit voraussetzen? Mit ihrer bei Edmund Husserl und Adolf Reinach erlernten phänomenologischen Arbeitsweise besitzt sie das Instrumentarium, das sie auf ihr Konzept der "Einfühlung" anwendet und damit eine praktische Erkenntnisweise vorstellt, durch die Intersubjektivität ermöglicht wird:Selbstverstehen durch Fremdverstehen.Zum Ende ihrer Dissertation ist sich Stein der Grenzen des husserlschen Ansatzes (bzw. der metaphysischen Lücke) immer bewusster geworden. Während ihrer in den Jahren 1916 bis 1918 folgenden Mitarbeit an Manuskripten Husserls gelingt ihr der Durchbruch. In den Schriften, die im zeitlichen Umfeld jener Jahre entstanden sind, deutet sich eine hermeneutische Kehre an, in der die Dialektik von Suchen und Gefundensein bzw. ein präreflexives Vertrauen Steins Denkweg zu prägen beginnen. Wenn sie über ihr Selbstverständnis schreibt, taucht eine neue Sprache auf, die sie in den kommenden Jahren profilieren wird. Das Buch schließt mit einem Ausblick, in dem Steins Annäherung an das "ontologische Apriori" skizziert wird - in Einsichten, die aus der Dissertation erwachsen sind.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 440

- Langue:

- Allemand

- Collection :

- Tome:

- n° 18

Caractéristiques

- EAN:

- 9783689110376

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 152 mm x 225 mm

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.