- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

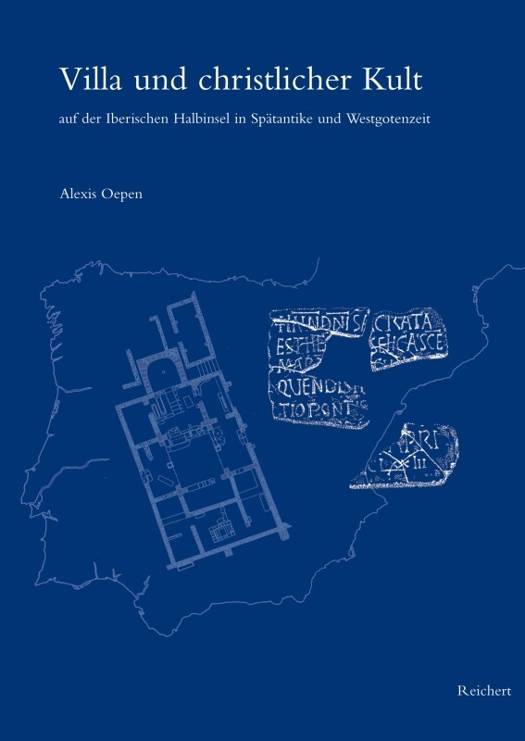

Villa Und Christlicher Kult Auf Der Iberischen Halbinsel in Spatantike Und Westgotenzeit

Diss.

Alexis Oepen

357,95 €

+ 715 points

Description

Der Band "Villa und christlicher Kult in Spätantike und Westgotenzeit auf der Iberischen Halbinsel" untersucht erstmalig und unter Berücksichtigung zahlreicher Neufunde alle bekannten, also nicht nur spätantiken Villenanlagen auf der Iberischen Halbinsel unter dem Aspekt der Christianisierung. Auf ausgedehnten Reisen wurden sämtliche hier behandelten Denkmäler und Siedlungsräume besucht. Durch Autopsie und Diskussion mit den Ausgräbern konnten manche neuen Erkenntnisse gewonnen werden.

Nach einem Abriss der historischen Rahmenbedingungen und einem Abschnitt Forschungsgeschichte, der die bisherige Villenforschung mit punktuellen Hinweisen auf Christianisierung behandelt, war aufgrund des Interessenskonfliktes zwischen privaten Stiftern und Amtskirche ausführlich auf die Behandlung von Kirchen auf Privatbesitz in den hispanischen Konzilsakten einzugehen und zu untersuchen, inwieweit sich Informationen aus diesen im archäologischen Befund wiederfinden. Neben den materiell greifbaren Resten bieten die Kanones der auf der Iberischen Halbinsel abgehaltenen Synoden eine reich fließende Quelle mit vielschichtigen Erwähnungen christlicher Kultbauten auf dem Land und Hinweisen zu deren kirchlicher Organisation. Die gut edierten Konzilsakten haben sich ab der Synode von Elvira bei Granada, die zwischen 306 und 314 stattgefunden haben muss, bis zum 17. und damit letzten westgotischen Reichskonzil von Toledo überliefert, das im Jahre 694 zusammentrat. Hier ist unter anderem von aus der Sicht der Amtskirche herätischen Versammlungen ad alienas villas die Rede, vom Gebot der Teilnahme an Kirchenfesten in der Stadt und dem Verbot eines sedere in villam. Sie verpflichten die Priester zur Teilnahme am täglichen Gottesdienst, ob dieser nun in der ecclesia einer Stadt gefeiert wird aut castelli aut vicus aut villae, wie es im frühesten schriftlich überlieferten Zeugnis aus dem Jahr 400 (1. Konzil von Toledo) heißt, das die Existenz von Gotteshäusern auf dem Lande belegt.

Schließlich galt es die komplexe Problematik der sog. "Eigenkirchen" kritisch zu beleuchten und in weltlichen Gesetzestexten, Quellen und der Epigraphik nach Hinweisen auf private Kirchenstiftungen zu suchen. Das Ringen um Einfluss auf diese private Stiftertätigkeit von Seiten der Kirchenhierarchie, das seinen Niederschlag in den Konzilsakten findet, zeigt, dass die Position der Bischöfe zu schwach war, um ihre Interessen wirksam gegen die Eigenmächtigkeiten und das Streben nach Unabhängigkeit der Kirchenstifter auf dem Land durchzusetzen. Der Streit um Auswahl und Bestellung der Kleriker für diese Privatkirchen und die Verfügung über die Einkünfte an die privaten Stiftungen belasten das Verhältnis zwischen Grundbesitzern und Bischöfen über Jahrhunderte.

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass die christlichen Kultbauten auf Privatbesitz zusammen mit ihren Baptisterien und Friedhöfen zwar eine Einheit bilden und eine gewisse Eigenständigkeit bezeugen, die von der Forschung gerne mit dem Institut der Eigenkirche oder iglesia propia in Verbindung gebracht wird. Bei diesen hispanischen Kirchenstiftungen von Grundherren handelt es sich im streng kanonistischen Sinne jedoch nicht um Eigenkirchen, da die Gründung einer Kirche durch einen Laien diese noch nicht zur Eigenkirche macht. Es existiert hier eher ein Patronatsverhältnis durch den Kirchenstifter. Eine Eigenkirche im engeren Sinn würde in keiner Weise dem öffentlichen Recht der Kirche und damit dem des Bischofs unterliegen. Es findet sich in den Konzilsakten jedoch kein Beleg dafür, dass Bischöfe den Verlust des Kirchenbesitzes und der Einkünfte aus diesen je akzeptiert hätten.

Während die frühen christlichen Kultbauten in den städtischen Zentren aufgrund Umgestaltung, Zerstörung und Überbauung archäologisch nur schwer zu fassen sind, bietet das ländliche Umfeld für die Spätantike und Westgotenzeit weitaus klarere Befunde. Der ländliche Bereich mit seinen in den Weiten der Iberischen Halbinsel verstreut gelegenen

Nach einem Abriss der historischen Rahmenbedingungen und einem Abschnitt Forschungsgeschichte, der die bisherige Villenforschung mit punktuellen Hinweisen auf Christianisierung behandelt, war aufgrund des Interessenskonfliktes zwischen privaten Stiftern und Amtskirche ausführlich auf die Behandlung von Kirchen auf Privatbesitz in den hispanischen Konzilsakten einzugehen und zu untersuchen, inwieweit sich Informationen aus diesen im archäologischen Befund wiederfinden. Neben den materiell greifbaren Resten bieten die Kanones der auf der Iberischen Halbinsel abgehaltenen Synoden eine reich fließende Quelle mit vielschichtigen Erwähnungen christlicher Kultbauten auf dem Land und Hinweisen zu deren kirchlicher Organisation. Die gut edierten Konzilsakten haben sich ab der Synode von Elvira bei Granada, die zwischen 306 und 314 stattgefunden haben muss, bis zum 17. und damit letzten westgotischen Reichskonzil von Toledo überliefert, das im Jahre 694 zusammentrat. Hier ist unter anderem von aus der Sicht der Amtskirche herätischen Versammlungen ad alienas villas die Rede, vom Gebot der Teilnahme an Kirchenfesten in der Stadt und dem Verbot eines sedere in villam. Sie verpflichten die Priester zur Teilnahme am täglichen Gottesdienst, ob dieser nun in der ecclesia einer Stadt gefeiert wird aut castelli aut vicus aut villae, wie es im frühesten schriftlich überlieferten Zeugnis aus dem Jahr 400 (1. Konzil von Toledo) heißt, das die Existenz von Gotteshäusern auf dem Lande belegt.

Schließlich galt es die komplexe Problematik der sog. "Eigenkirchen" kritisch zu beleuchten und in weltlichen Gesetzestexten, Quellen und der Epigraphik nach Hinweisen auf private Kirchenstiftungen zu suchen. Das Ringen um Einfluss auf diese private Stiftertätigkeit von Seiten der Kirchenhierarchie, das seinen Niederschlag in den Konzilsakten findet, zeigt, dass die Position der Bischöfe zu schwach war, um ihre Interessen wirksam gegen die Eigenmächtigkeiten und das Streben nach Unabhängigkeit der Kirchenstifter auf dem Land durchzusetzen. Der Streit um Auswahl und Bestellung der Kleriker für diese Privatkirchen und die Verfügung über die Einkünfte an die privaten Stiftungen belasten das Verhältnis zwischen Grundbesitzern und Bischöfen über Jahrhunderte.

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass die christlichen Kultbauten auf Privatbesitz zusammen mit ihren Baptisterien und Friedhöfen zwar eine Einheit bilden und eine gewisse Eigenständigkeit bezeugen, die von der Forschung gerne mit dem Institut der Eigenkirche oder iglesia propia in Verbindung gebracht wird. Bei diesen hispanischen Kirchenstiftungen von Grundherren handelt es sich im streng kanonistischen Sinne jedoch nicht um Eigenkirchen, da die Gründung einer Kirche durch einen Laien diese noch nicht zur Eigenkirche macht. Es existiert hier eher ein Patronatsverhältnis durch den Kirchenstifter. Eine Eigenkirche im engeren Sinn würde in keiner Weise dem öffentlichen Recht der Kirche und damit dem des Bischofs unterliegen. Es findet sich in den Konzilsakten jedoch kein Beleg dafür, dass Bischöfe den Verlust des Kirchenbesitzes und der Einkünfte aus diesen je akzeptiert hätten.

Während die frühen christlichen Kultbauten in den städtischen Zentren aufgrund Umgestaltung, Zerstörung und Überbauung archäologisch nur schwer zu fassen sind, bietet das ländliche Umfeld für die Spätantike und Westgotenzeit weitaus klarere Befunde. Der ländliche Bereich mit seinen in den Weiten der Iberischen Halbinsel verstreut gelegenen

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 592

- Langue:

- Allemand

- Collection :

Caractéristiques

- EAN:

- 9783895008573

- Date de parution :

- 29-02-12

- Format:

- Livre relié

- Format numérique:

- Genaaid

- Dimensions :

- 170 mm x 240 mm

- Poids :

- 511 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.