- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

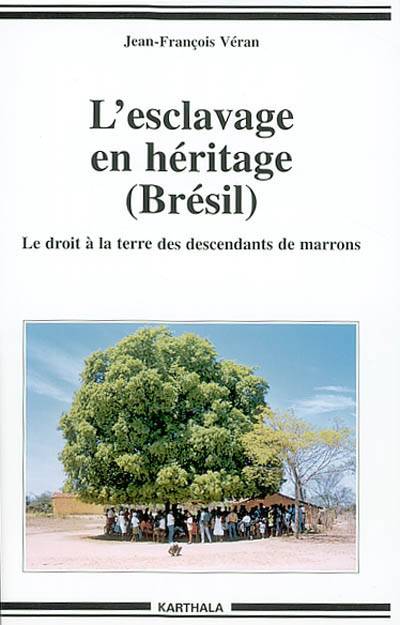

L'esclavage en héritage (Brésil)

le droit à la terre des descendants de marrons

Jean-François VéranDescription

La constitution brésilienne de 1988 prévoit que soient reconnues

et légalisées les terres des populations noires paysannes dont

les ancêtres étaient des esclaves fugitifs et vivaient en communautés

(communautés marrons, en brésilien quilombos). Votée dans le

contexte du premier centenaire de l'abolition de l'esclavage et

sous la pression des mouvements militants noirs, cette disposition

était surtout un gage symbolique de réconciliation nationale.

Dépourvue de tout cadre réglementaire, elle ne semblait d'ailleurs

pas applicable. Les quilombos n'étaient voués qu'à être d'improbables

lieux de mémoire.

Au début des années 1990, pourtant, des «communautés

noires» affirment être les héritières des anciens quilombos et,

invoquant la constitution, exigent les titres de propriété des terres

qu'elles occupent.

A l'interface entre «question agraire» et «question raciale»,

entre mémoire et ethnicité, au carrefour du terrain ethnographique

et de l'analyse sociologique, cet ouvrage propose de suivre

l'aventure au cours de laquelle l'une de ces communautés, Rio

das Rãs (littéralement «Rivière des Grenouilles») de l'État de

Bahia, fut amenée à puiser dans son passé les ressources pour

garantir sa survie dans le Brésil contemporain.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 386

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782845864139

- Date de parution :

- 22-07-03

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 160 mm x 240 mm

- Poids :

- 550 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.