- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

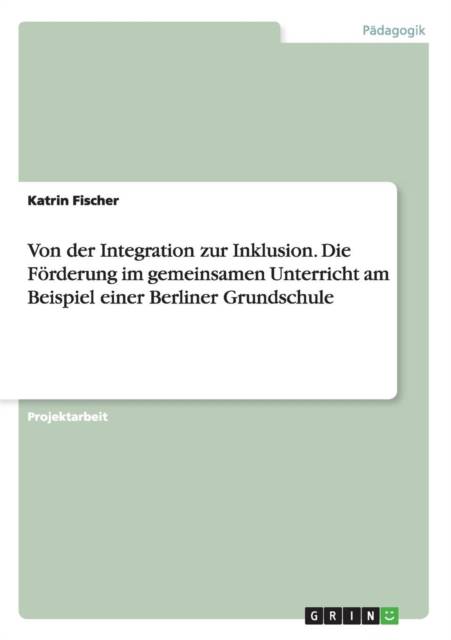

Von der Integration zur Inklusion. Die Förderung im gemeinsamen Unterricht am Beispiel einer Berliner Grundschule

Katrin Fischer

Livre broché | Allemand

55,95 €

+ 111 points

Description

Projektarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Pädagogik - Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Der bereits vor mehr als 20 Jahren eingeleitete Prozess der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern war mit der Schulgesetzesänderung 1990 Schwerpunkt der damaligen Bildungspolitik und findet seine Fortsetzung in dem durch die UN-BRK (Behindertenrechtskonvention) geprägten Begriff der Inklusion. Mit der Ratifizierung der UN - BRK durch die Bundesregierung gilt die Schaffung von inklusiven Bildungsstrukturen als eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe des Bildungswesens. Gegenwärtig hat die Inklusionsdebatte in Deutschland eine hohe Dynamik. Mit dem Inkrafttreten der BRK der Vereinten Nationen 2009 auch hierzulande wird allen Schülern mit einem geistigen oder körperlichen Handicap das Recht garantiert, zusammen mit gesunden Gleichaltrigen unterrichtet zu werden. Anstelle der bisherigen Politik der Integration soll dabei die Inklusion treten: Menschen mit Behinderungen sollen sich dazugehörig fühlen, um damit die Unterschiedlichkeit zur Normalität werden zu lassen. Wie der Weg dorthin aussehen soll, darüber gehen die Meinungen der Politiker, Experten und Eltern stark auseinander. Dieser Begriff kennzeichnet einen Systemwechsel, der in den allgemeinbildenden Schulen den Schwerpunkt auf die Förderung aller individuellen Besonderheiten und Fähigkeiten der Kinder legt. Die Schule - eine Institution, die schon immer polarisierte - liefert gegenwärtig durch die Inklusionsdebatte neue Impulse für Diskussionen. Dieser Diskurs findet mehr oder weniger aufgeregt in Fachkreisen oder im öffentlichen Leben statt und entwickelt sich zu einem medialen Dauerbrenner. In dem vorliegenden Projekt wurde diese Thematik am Beispiel einer Berliner Grundschule, die schon seit den 80/90er Jahren integrativ arbeitet, aufgegriffen. Wie nun gelingt es dort aktuell den unterschiedlichen Professionen a

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 80

- Langue:

- Allemand

Caractéristiques

- EAN:

- 9783656707264

- Date de parution :

- 08-08-14

- Format:

- Livre broché

- Format numérique:

- Trade paperback (VS)

- Dimensions :

- 148 mm x 210 mm

- Poids :

- 113 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.