- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

Description

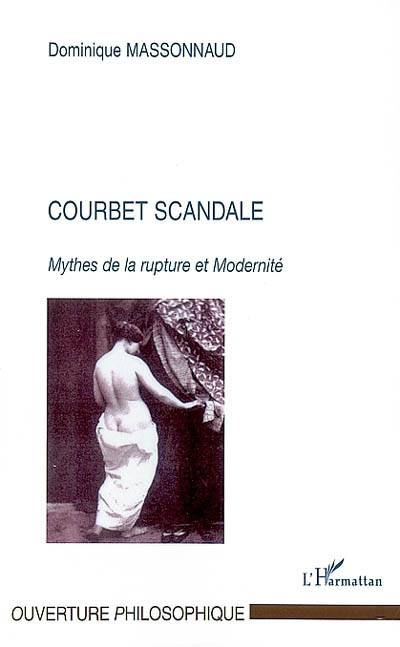

L'étude d'un objet particulier : le tableau-événement que

constitue La Baigneuse de Courbet en 1853, fait apparaître la

densité des enjeux souvent résorbés sous le terme de «scandale».

Le souci d'archive et la perspective d'analyse, «au plus

près» du tableau, font apparaître une part du conditionnement de

notre pensée critique et artistique, depuis le XIXe siècle. La référence

aux ruptures et aux actes de naissance relève d'un pouvoir

de la catégorie, qui permet au récepteur d'une oeuvre le repli vers

une rationalité. Elle épargne la difficulté de l'engagement, parfois

violent, parfois intime, dans une rencontre esthétique, où

prime la sensation. Les critiques, le public - et sans doute à certaines

heures, chacun d'entre nous - sont souvent avides de

mythes fondateurs, de reconstructions qui relèvent d'un esprit de

système, ancré dans l'origine même de la pensée rationnelle.

À partir de la Renaissance, la présence du spectateur impliquait

un regard spécifique, assigné : l'oeil du lecteur, sinon du

Prince. Notre position critique doit cependant faire droit à la

mise en cause plastique de ce système de valeurs, au milieu du

XIXe siècle. Le dérangement, la perturbation, suscités par le

tableau «moderne» engendrent une mise en cause sur le plan

épistémologique. Sortir de cette primauté du lisible sur le visible,

nous impose alors de perdre notre position de maîtrise. Quitte à

n'y rien voir, comme on l'a reproché aux commentateurs de

Courbet en 1853, il s'agit donc de prendre un risque : risquer

ainsi une méthode, qu'on pourrait appeler une «métanalyse».

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 298

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782747536820

- Date de parution :

- 03-03-03

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 140 mm x 220 mm

- Poids :

- 360 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.