- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

Description

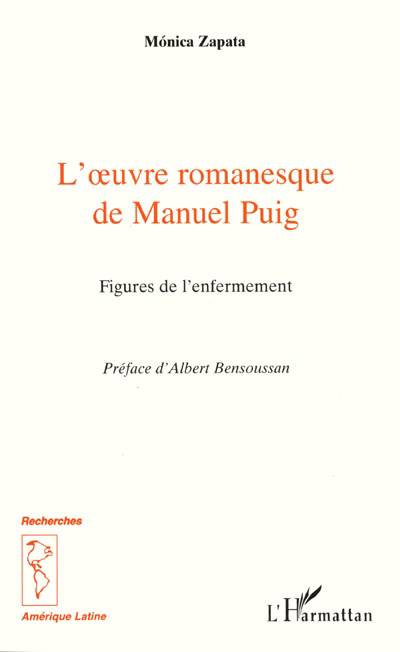

Captivité, immobilité physique, réduction spatiale sont des constantes qui, dans les romans de Manuel Puig, vont de pair avec l'enfermement des individus dans des rôles fixés par la société. Plus l'espace dans lequel ils évoluent est petit, plus les personnages parlent ou se questionnent mentalement. Mais, parallèlement, ils affabulent : là où la réalité les déçoit, ils en placent une autre, «d'emprunt». Surgissent ainsi des constructions imaginaires «bricolées» à partir de ce qu'ils considèrent comme étant prestigieux, ou simplement plus «piquant» que leur propre existence. Le cinéma étranger fournit des images idylliques, mais aussi les magazines de modes, les chansons romantiques, voire mélodramatiques, les poèmes modernistes, la radio et la télévision, la vie des autres... Or, tout ce qui a l'air, au départ, d'être une source d'évasion se transforme vite en piège. Des masques s'accrochent à chaque individu et faussent son langage et ses gestes. Les personnages répètent des paroles entendues ailleurs et adoptent les gestes des autres. Comme l'auteur lui-même, qui compose ses romans en «patchworks», ils «bricolent», en raccrochant entre elles des bribes de discours qui ne leur appartiennent pas. Cependant, quoique leurrés au départ, la plupart des individus subissent une évolution qui les laisse, en fin de parcours, plus matures et plus conscients de leur identité et de leur condition. Et les romans, même s'ils sont parfois choquants ou grotesques, n'ont jamais une fin tragique ni décevante, au contraire. Le côté didactique, indéniable, de la production romanesque de Puig suppose des fins ouvertes, et des perspectives euphoriques.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 272

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782738482341

- Date de parution :

- 16-09-99

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 150 mm x 230 mm

- Poids :

- 334 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.