- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

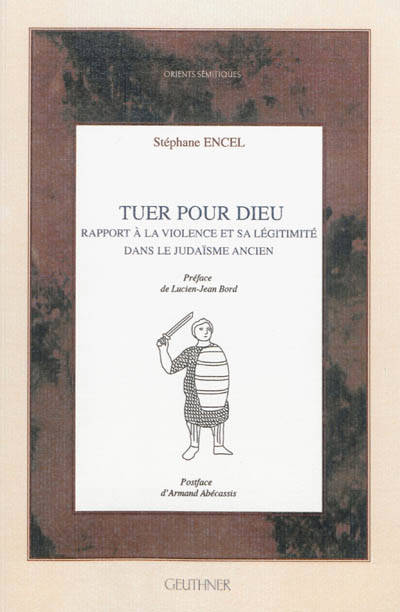

Tuer pour Dieu

rapport à la violence et sa légitimité dans le judaïsme ancien

Stéphane EncelDescription

Le monothéisme conduirait-il ontologiquement à

la violence ? Serait-ce le zèle pour Dieu qui porterait la

potentialité de tuer en son nom ? Le judaïsme se

confronta très tôt à cette question d'une formidable

complexité : peut-on, et à quelles occasions, contrevenir

au sixième commandement et porter atteinte à son

prochain ? Moïse et Pinhas, Jérémie et les Maccabées,

les zélotes, Yohannan ben Zakkaï et Jésus ont eu

respectivement à estimer la situation de leur temps et

à délimiter des espaces de violence contenue, interdite ou

au contraire impérative. L'enjeu est considérable,

puisque la légitimité d'une telle violence est originée à la

source de la justice divine, et du nécessaire combat pour

sa défense ; à travers toute l'histoire du judaïsme ancien,

c'est l'une des controverses, majeure et existentielle,

clivant différentes interprétations internes des textes

sacrés, qui, toutes, se positionnent vis-à-vis d'un

contexte externe : religieux, politique ou géopolitique.

Une logique générale se dégage-t-elle de cette fresque

millénaire ? La violence comme son refus sont tous deux

des choix, et les hommes souhaitent chaque fois créer les

conditions de l'avènement du royaume de Dieu et de la

paix universelle. Ultimement, c'est le libre arbitre

du croyant qui est ainsi sollicité.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 342

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782705338725

- Date de parution :

- 26-11-13

- Format:

- Livre broché

- Format numérique:

- Trade paperback (VS)

- Dimensions :

- 160 mm x 240 mm

- Poids :

- 600 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.