- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

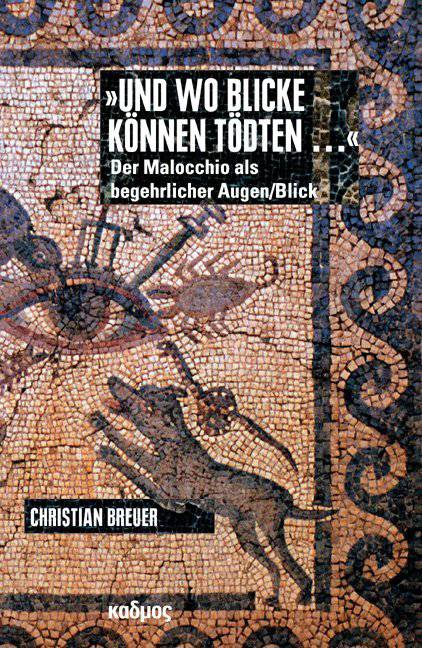

"Und wo blicke können tödten ..."

Der Malocchio als begehrlicher Augen/Blick. Diss.

Christian Breuer

36,45 €

+ 72 points

Description

Was macht den Blick zum scheinbar paradigmatischen (Über)Träger des Bösen, von Neid, Missgunst, Krankheiten und allerlei Übel? Warum ist der Blick so anfällig für alles Unheimliche und Verdrängte?Der Böse Blick ist kein bloßer Aberglaube. Vielmehr lassen sich die verschiedenen Blickphänomene auch jenseits eines magischen Denkens als Kulturtechnik beschreiben und damit innerhalb eines rationalen Diskurses verorten. Ausgangs- und Bezugspunkt ist das Konzept des Bösen Blicks, der im süditalienischen Kontext aus phänomenologischer und psychoanalytischer Perspektive untersucht und vor allem anhand literarischer Texte in Beziehung zu Blickphänomenen gesetzt wird, die grundsätzlich in einer Funktion des Begehrens stehen und eine ganz spezifische Wahrheit auf der Ebene der Repräsentation sichtbar werden lassen.Der 'Malocchio' (ital. für 'Böser Blick') als Verkörperung des Begehrens auf dem Feld des Sehens steht für jenen Moment (scheinbarer) Mortifizierung, der auch den Zusammenhang zwischen Faszination und Phallus erweist: Das antike 'fascinum' bedeutet zugleich Böser Blick und Phallus. Immer geht es dabei um die ursprüngliche und unüberwindbare 'Spaltung zwischen Auge und Blick' (Lacan). Auge und Blick stehen in einer unauflöslichen Dichotomie zueinander, wobei der Blick als Signifikant stets über das Auge als Signifikat triumphiert.Vor allem aber zeigt sich im Malocchio der Sinn des 'Blicks des Anderen', der einerseits für das Subjekt von grundlegender Bedeutung ist, denn ohne den Blick des Anderen könnten wir zu keinem vollständigen Bild unserer selbst kommen, andererseits unterliegt es als 'sub-jectum' stets dem Blick des Anderen und wird von diesem in seinem (narzisstischen) Selbstbild bedroht: Diese Ambivalenz zeigt sich im Bösen Blick.Neben dem direkt mit dem Neid ('invidia') verbundenen Malocchio, gibt es in Italien mit der 'Jettatura' eine weitere originär neapolitanische Spielart des Bösen Blicks, die den betroffenen Personen ('jettatori') ihr Leben lang anhaftet. Die Jettatura erweist sich als Kompromissbildung (Freud) zwischen Aberglaube und Aufklärung: 'Non è vero ma ci credo'. Es ist nicht wahr - und dennoch glaube ich daran!Die vorliegende Dissertation versteht sich als eine Kultur- und Theoriegeschichte des Bösen bzw. begehrlichen Blicks ausgehend von der griechischen und römischen Antike. Als Wegbegleiter dienen dabei die ethnologischen Forschungen des 19. und 20. Jahrhunderts (Elworthy, Seligmann, Pitrè, de Martino, Hauschild), die Psychoanalyse Freuds und Lacans, Philosophen wie Sartre, Merleau-Ponty und Zizek und vor allem literarische Werke etwa von Hoffmann, Poe, Gautier, Bataille, Beckett, Pirandello, Svevo und Pavese, die sich entweder explizit mit dem Bösen Blick oder mit unheimlichen Blickphänomenen befassen.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 592

- Langue:

- Allemand

- Collection :

Caractéristiques

- EAN:

- 9783865992888

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 150 mm x 230 mm

- Poids :

- 869 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.